Planungswettbewerb Südschule Neureut, Neubau Grundschule mit Ganztageseinrichtung

Stadt Karlsruhe

Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

stuchlik 3D, Pfinztal

Wettbewerbsaufgabe:

Die Südschule ist eine von drei Grundschulen im Karlsruher Stadtteil Neureut. Aufgrund der geplanten Stadtteilerweiterungen in Neureut hat sich herausgestellt, dass die zu erwartenden

Schülerzahlen am Standort Südschule den Bedarf für eine zweizügige Grundschule mit Ganztagesbetrieb ergeben. Im Hinblick auf zukünftig weitere Entwicklungsmöglichkeiten im südlichen Neureut soll an diesem Standort eine Erweiterungsoption zur dreizügigen Grundschule berücksichtigt werden.

Nach verschiedenen Untersuchungen des bestehenden Schulkomplexes wurde entschieden, Bestandsgebäude der Südschule abzureißen und durch eine neue, den Anforderungen entsprechende Schulbebauung zu ersetzen. Gegenstand der Wettbewerbsaufgabe ist die Planung einer zweizügigen Grundschule als Ersatzbau auf dem Grundstück Flurstück Nr. 4396 in der Welschneureuter Straße in Neureut.

Eine Erweiterungsmöglichkeit zur dreizügigen Grundschule soll konzeptionell entwickelt und dargestellt werden.

Ziel des Wettbewerbs ist es, durch einen funktional, konstruktiv, gestalterisch und städtebaulich stimmigen Entwurf eine Planungsaufgabe für die Umsetzung der Maßnahme zu erhalten. Dieser Entwurf soll konzeptionell eine passende Erweiterungsmöglichkeit für einen dritten Zug berücksichtigen.

Dem Thema der Nachhaltigkeit und somit auch der Holzbauweise sowie der Wirtschaftlichkeit wird besondere Bedeutung beigemessen. Für das Bauvorhaben wird das Ziel „Klimaneutrale Verwaltung 2040“ durch einen Plusenergiestandard angestrebt. Gleichzeitig ist die Klimaanpassungsstrategie der Stadt Karlsruhe zu beachten.

Konzept:

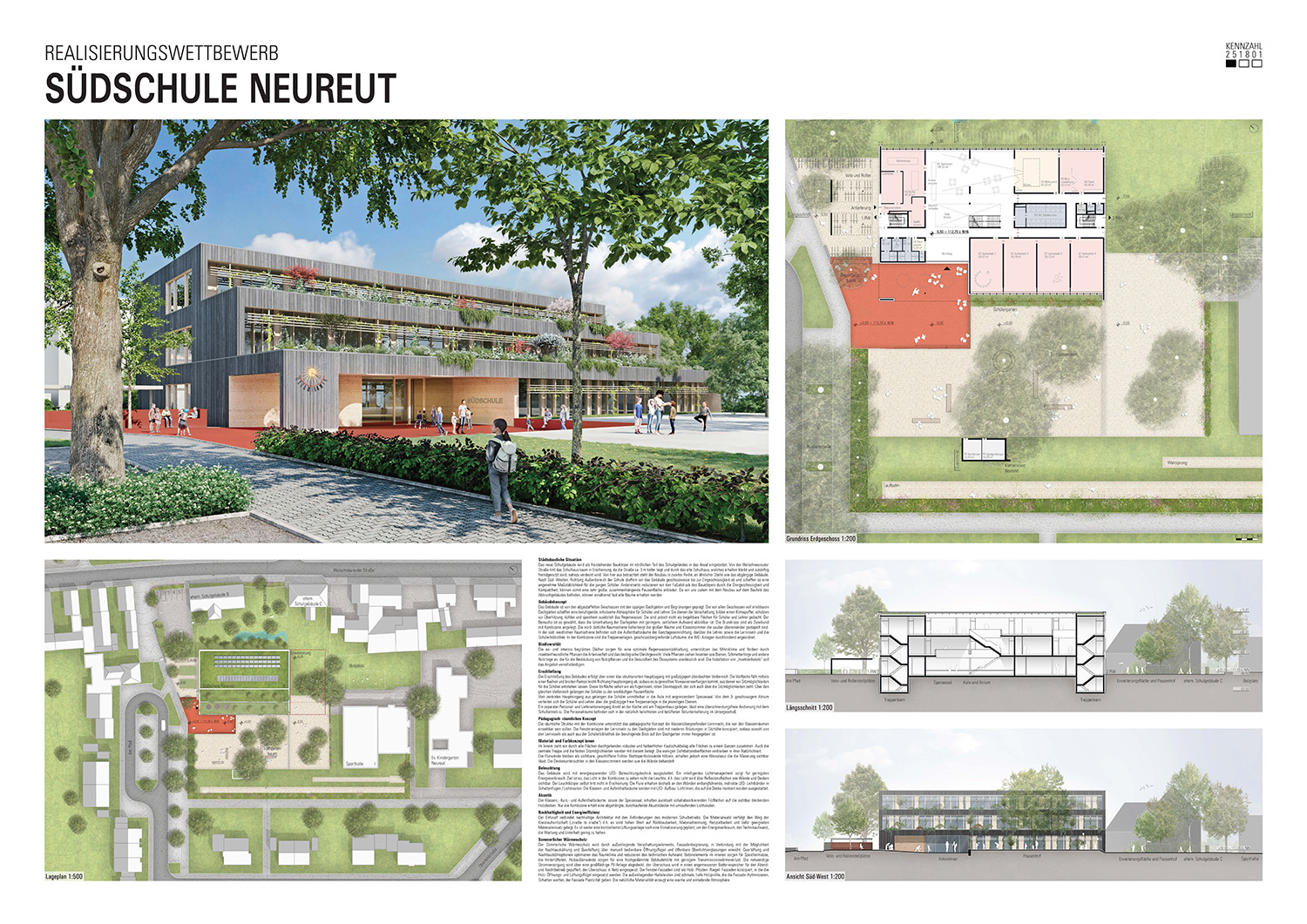

Städtebauliche Situation

Das Schulgelände liegt an der verkehrsruhigen Anliegerstraße „Am Pfad“. Die Straße bindet nicht zur Welschneureuter Straße durch und endet somit mit einem wendehammerähnlichen Kreisverkehr direkt vor dem Zugang der neuen Grundschule. Hierdurch ergibt sich eine sehr beruhigte, sichere und großzügige Ankommenssituation für die Schüler. An dieser Stelle wird der zukünftige Haupteingang der Grundschule liegen.

Das neue Schulgebäude wird als freistehender Baukörper im nördlichen Teil des Schulgeländes in das Areal eingebettet. Von der Welschneureuter Straße tritt das Schulhaus kaum in Erscheinung, da die Straße ca. 3 m tiefer liegt und durch das alte Schulhaus, welches erhalten bleibt und zukünftig fremdgenutzt wird, nahezu verdeckt wird. Von hier aus betrachtet steht der Neubau in zweiter Reihe an ähnlicher Stelle wie das abgängige Gebäude.

Nach Süd-Westen, Richtung Außenbereich der Schule, staffeln wir das Gebäude geschossweise bis zur Eingeschossigkeit ab und schaffen so eine angenehme Maßstäblichkeit für die jungen Schüler.

Andererseits reduzieren wir den Fußabdruck des Baukörpers durch die Dreigeschossigkeit und Kompaktheit, können somit eine sehr große, zusammenhängende Pausenfläche anbieten. Da wir uns zudem mit dem Neubau auf dem Baufeld des Abbruchgebäudes befinden, können fast alle Bäume erhalten werden.

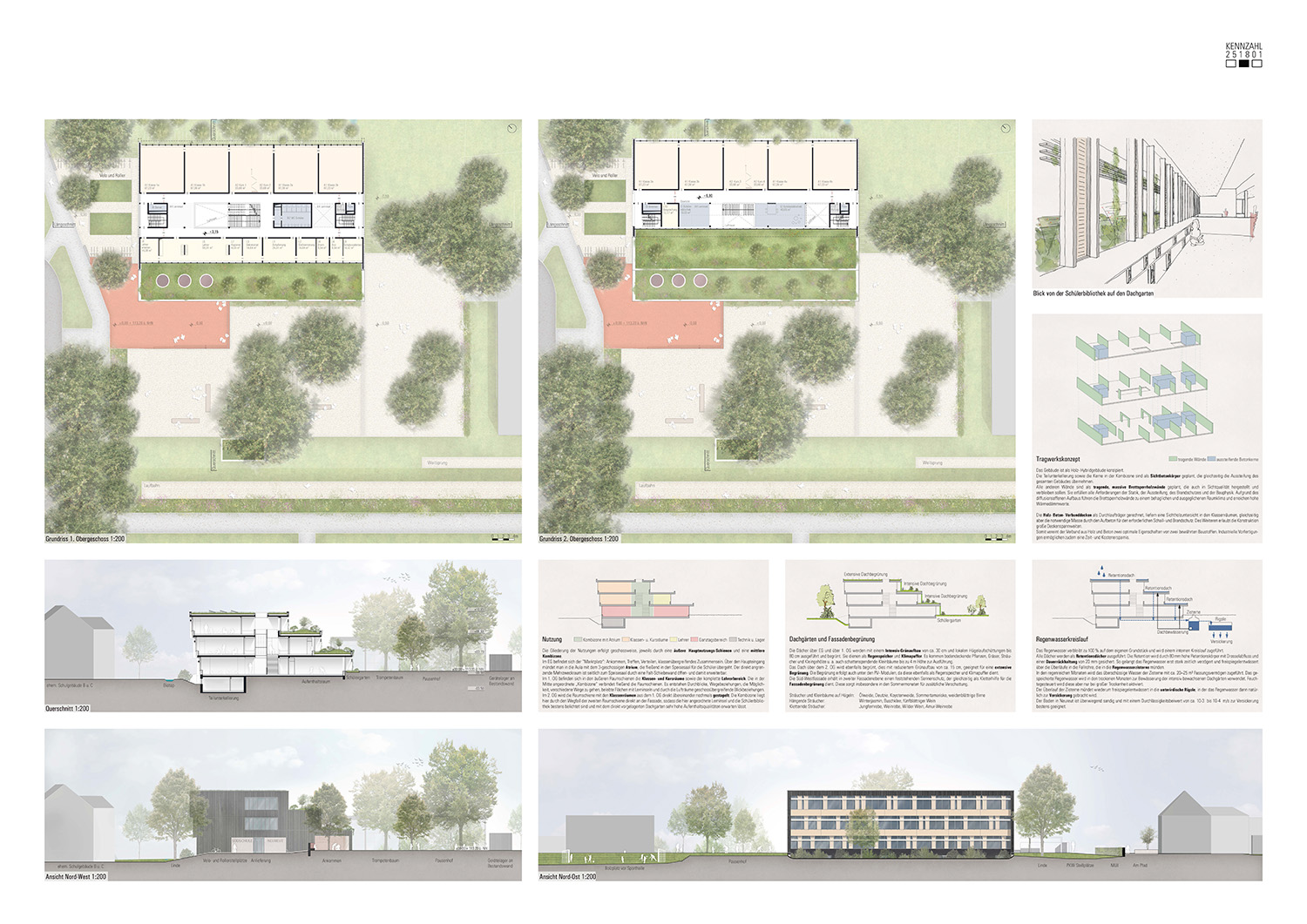

Gebäudekonzept Das Gebäude ist von den abgestaffelten Geschossen mit den üppigen Dachgärten und Begrünungen geprägt. Die von allen Geschossen voll erlebbaren Dachgärten schaffen eine beruhigende, erholsame Atmosphäre für Schüler und Lehrer. Sie dienen der Verschattung, bilden einen Klimapuffer, schützen vor Überhitzung, kühlen und speichern zusätzlich das Regenwasser. Sie sind jedoch nicht als begehbare Flächen für Schüler und Lehrer gedacht. Der Bewuchs ist so gewählt, dass die Unterhaltung der Dachgärten mit geringem, zeitlichem Aufwand abbildbar ist.

Die Grundrisse sind als Zweibund mit Kombizone angelegt. Im EG befindet sich der “Marktplatz“: Ankommen, Treffen, Verteilen, klassenübergreifendes Zusammensein. Über den Haupteingang mündet man in die Aula mit dem 3-geschossigen Atrium, die fließend in den Speisesaal für die Schüler führt. Der direkt angrenzende Mehrzweckraum ist seitlich zum Speisesaal durch eine Falt-Schiebewand öffen- und damit erweiterbar. So entsteht ein großer Raum für übergeordnete Veranstaltungen, mit der Möglichkeit, eine Bühne aufzustellen.

Die nord-östliche Raumschiene beherbergt die großen Räume und Klassenzimmer, die sauber übereinandergestapelt sind. In der süd-westlichen Raumschiene befinden sich die Aufenthaltsräume der Ganztageseinrichtung, darüber die Lehrer sowie die Lerninseln und die Schülerbibliothek. In der Kombizone sind die Treppenanlagen, geschossübergreifende Lufträume, die WC-Anlagen durchbindend angeordnet.

Die Erweiterung der Grundschule kann auf einfache Weise durch „Verlängerung“ des Schulgebäudes abgebildet werden. Das System der Schule mit Erschließung, Haupt- und Nebenzonen bis zur Rettung, kann in gleicher Form fortgeführt werden

Dachgärten und Dachbegrünung

Die Dächer über EG und über 1. OG werden mit einem Intensiv-Grünaufbau von ca. 30 cm und lokalen Hügelaufschüttungen bis 80 cm ausgeführt und begrünt. Sie dienen als Regenspeicher und Klimapuffer. Es kommen bodendeckende Pflanzen, Gräser, Sträucher und Kleingehölze u. a. auch schattenspendende Kleinbäume bis zu 4 m Höhe zur Ausführung.

Das Dach über dem 2. OG wird ebenfalls begrünt mit reduziertem Grünaufbau von ca. 15 cm, geeignet für eine extensive Begrünung. Die Begrünung erfolgt auch unter den PV-Modulen, da diese ebenfalls als Regenspeicher und Klimapuffer dient.

Sträucher und Kleinbäume auf Hügeln: Ölweide, Deutzie, Koyotenweide, Sommertamariske, weidenblättrige Birne oder Mönchspfeffer

Hängende Sträucher: Winterjasmin, Buschklee, fünfblättriger Wein

Biodiversität

Die ex- und intensiv begrünten Dächer sorgen für eine optimale Regenwasserrückhaltung, unterstützen das Mikroklima und fördern durch insektenfreundliche Pflanzen die Artenvielfalt und das ökologische Gleichgewicht. Viele Pflanzen ziehen Insekten wie Bienen, Schmetterlinge und andere Nützlinge an, die für die Bestäubung von Nutzpflanzen und die Gesundheit des Ökosystems unerlässlich sind. Die Installation von „Insektenhotels“ soll das Angebot vervollständigen.

Erschließung

Die Erschließung des Gebäudes erfolgt über einen klar strukturierten Hauptzugang mit großzügigem, überdachten Vorbereich. Die Vorfläche fällt mittels einer flachen und breiten Rampe leicht Richtung Haupteingang ab, sodass es zu gewollten Niveauverwerfungen kommt, aus denen wir Sitzmöglichkeiten für die Schüler entstehen lassen. Diese Vorfläche sehen wir als fugenlosen, roten Steinteppich, der sich auch über die Sitzmöglichkeiten zieht. Über den gleichen Vorbereich gelangen die Schüler zu der weitläufigen Pausenfläche.

Vom zentralen Haupteingang aus gelangen die Schüler unmittelbar in die Aula mit angrenzendem Speisesaal. Von dem 3-geschossigen Atrium verteilen sich die Schüler und Lehrer über die großzügige freie Treppenanlage in die jeweiligen Ebenen.

Ein separater Personal- und Lieferanteneingang direkt an der Küche und am Treppenhaus gelegen, lässt eine überschneidungsfreie Andienung mit dem Schulbetrieb zu. Die Personalräume befinden sich in der natürlich belichteten und belüfteten Teilunterkellerung im Untergeschoß, ebenso alle Lager und Technikräume.

Pädagogisch-räumliches Konzept

Die räumliche Struktur mit der Kombizone unterstützt das pädagogische Konzept der klassenübergreifenden Lerninseln, die von den Klassenräumen einsehbar sein sollen. Die Fensteranlagen der Lerninseln zu den Dachgärten sind mit niederen Brüstungen in Sitzhöhe konzipiert, sodass sowohl von den Lerninseln als auch aus der Schülerbibliothek der beruhigende Blick auf den Dachgarten immer freigegeben ist.

Alle Klassen und Kursräume sind untereinander verbunden, sodass auch ein klasssenraumübergreifender Unterricht, bzw. eine Beaufsichtigung möglich ist.

Konstruktion

Das Gebäude ist als Holz-Hybridgebäude konzipiert.

Die Teilunterkellerung sowie die Kerne in der Kombizone sind als Sichtbetonkörper geplant, die gleichzeitig die Aussteifung des gesamten Gebäudes übernehmen. Alle anderen Wände sind als tragende, massive Brettsperrholzwände geplant, die auch in Sichtqualität hergestellt und verbleiben sollen. Aufgrund des diffusionsoffenen Aufbaus führen die Brettsperrholzwände zu einem behaglichen und ausgeglichenen Raumklima und erreichen hohe Wärmedämmwerte.

Die als Durchläufer gerechneten Holz-Beton-Verbunddecken liefern eine Sichtholz Untersicht in den Klassenräumen, gleichzeitig aber durch den Aufbeton die notwendige Masse für den erforderlichen Schall- und Brandschutz. Durch den Verzicht von abgehängten Decken in den Klassenräumen erreichen wir bei Beibehaltung der geforderten lichten Raumhöhe, dass die oberste Fußbodenhöhe im Mittel bei ca. 6,90 m liegt, sodass das Gebäude der Gebäudeklasse 3 zuzuordnen ist.

Auf der Nord-Ost-Seite schützen wir die feingliedrige Pfosten-Riegel-Holzfassade vor direkter Bewitterung nach historischem Vorbild aus dem Holz- und Fachwerkbau durch das geschossweise Zurückspringen der Fassade.

Auf der Süd-West-Seite, der Wetterseite, erreichen wir den konstruktiven Holzschutz durch die Ausbildung von großzügigen Dachüberständen durch die ins Volumen eingezogenen Fassaden.

Tragwerkskonzept

Der vertikale Lastabtrag erfolgt über Mehrfelddeckenplatten (HBV-Decken), die auf Holzwänden oder Holz- bzw. Betonunterzügen aufgelagert werden. Die Gründung erfolgt auf einer gebetteten Bodenplatte bzw. auf Einzel- oder Streifenfundamenten.

Die horizontale Aussteifung (Wind- und Erdbebenlasten) erfolgt über die massiven Betonkerne (Aufzug und Treppenhäuser) sowie über die durchgängigen Giebelwände.

Die Holz- Beton- Verbunddecken als Durchlaufträger gerechnet, erlaubt die Konstruktion große Deckenspannweiten. Eine mögliche Industrielle Vorfertigung ermöglicht zudem eine Zeit- und Kostenersparnis.

Somit vereint der Verbund aus Holz und Beton zwei optimale Eigenschaften von zwei bewährten Baustoffen. Industrielle Vorfertigungen ermöglichen zudem eine Zeit- und Kostenersparnis.

Material- und Farbkonzept innen

Im Innern zieht ein durch alle Flächen durchgehender, robuster und farbenfroher Kautschukbelag alle Flächen zu einem Ganzen zusammen. Auch die zentrale Treppe und die festen Sitzmöglichkeiten werden mit diesem belegt. Die wenigen Sichtbetonoberflächen verbleiben in ihrer Natürlichkeit.

Die Flurwände bleiben als sichtbare, geschliffene Fichte-Brettsperrholzwände hölzern, erhalten jedoch eine Weißlasur, welche die Maserung sichtbar lässt. Die Deckenuntersichten in den Klassenzimmern werden wie die Wände behandelt.

Tageslichtnutzung

In den Klassenräumen werden die Decken nicht abgehängt, die Decken spannen parallel zur Fassade, es ist kein Sturz über dem Fenster notwendig. Dadurch kann die Verglasung der Pfosten-Riegel-Fassade bis zur Decke hochgeführt werden, was zu einer tiefen Raumausleuchtung mit Tageslicht führt.

Die Aula wird über das über drei Geschosse offene, an oberster Stelle verglaste Oberlicht üppig mit Tageslicht versorgt.

Alle Flure enden mit großzügigen Verglasungen, man läuft immer mit Blick ins Freie dem Tageslicht entgegen.

Beleuchtung

Das Gebäude wird mit energiesparender LED-Beleuchtungstechnik ausgestattet. Ein intelligentes Lichtmanagement sorgt für geringsten Energieverbrauch. Ziel ist es, das Licht in der Kombizone zu sehen und nicht die Leuchte, d. h. das Licht wird über Reflexionsflächen wie Wände und Decken sichtbar. Der Leuchtkörper selbst tritt nicht in Erscheinung. Die Flure erhalten deshalb an den Wänden entlangführende, indirekte LED-Lichtbänder in Schattenfugen/Lichtvouten. Die Klassen- und Aufenthaltsräume werden mit LED-Aufbau-Lichtlinien, die auf die Decke montiert werden, ausgestattet.

Akustik und Deckenuntersichten

Die Klassen-, Kurs,- und Aufenthaltsräume sowie der Speisesaal erhalten punktuell schallabsorbierende Filzflächen auf die sichtbar bleibenden Holzdecken. Nur die Kombizone erhält eine abgehängte, durchlaufende Akustikdecke mit umlaufenden Lichtvouten.

Nachhaltigkeit und Energieeffizienz

Der Entwurf verbindet nachhaltige Architektur mit den Anforderungen des modernen Schulbetriebs. Die Materialwahl verfolgt den Weg der Kreislaufwirtschaft („cradle to cradle“) d. h. es wird hohen Wert auf Rückbaubarkeit, Materialtrennung, Recycelbarkeit und dafür geeigneten Materialeinsatz gelegt. Es ist weder eine kontrollierte Lüftungsanlage noch eine Klimatisierung geplant, um den Energieverbrauch, den Technikaufwand, die Wartung und den Unterhalt gering zu halten.

Regenwasserkreislauf

Das Regenwasser verbleibt zu 100 % auf dem eigenen Grundstück und wird einem internen Kreislauf zugeführt.

Alle Dächer werden als Retentionsdächer ausgeführt. Die Retention wird durch 80 mm hohe Retentionskörper mit Drosselabfluss und einer Dauerrückhaltung von 20 mm gesichert. So gelangt das Regenwasser erst stark zeitlich verzögert und freispiegelentwässert über die Überläufe in die Fallrohre, die in die Regenwasserzisterne münden.

In den regenreichen Monaten wird das überschüssige Wasser der Zisterne mit ca. 20–25 m³ Fassungsvermögen zugeführt. Das gespeicherte Regenwasser wird in den trockenen Monaten zur Bewässerung der intensiv bewachsenen Dachgärten verwendet. Feuchtegesteuert wird diese aber nur bei großer Trockenheit aktiviert.

Der Überlauf der Zisterne mündet wiederum freispiegelentwässert in die unterirdische Rigole, in der das Regenwasser dann natürlich zur Versickerung gebracht wird. Der Boden in Neureut ist überwiegend sandig und mit einem Durchlässigkeitsbeiwert von ca 10-3 bis 10-4 m/s zur Versickerung bestens geeignet.

Sommerlicher Wärmeschutz

Der sommerliche Wärmeschutz wird durch außenliegende Verschattungselemente, Fassadenbegrünung in Verbindung mit der Möglichkeit der Nachtauskühlung und Querlüftung über manuell bedienbare Öffnungsflügel und öffenbare Oberlichtverglasungen erreicht. Die Verglasung über dem in allen Geschossen durchgehenden Atrium wird elektrisch geöffnet und über einen Regensensor überwacht. Querlüftung und Nachtauskühloptionen optimieren das Raumklima und reduzieren den technischen Aufwand. Betonelemente im Inneren sorgen für Speichermasse, die hinterlüfteten Holzaußenwände sorgen für eine hochgedämmte Gebäudehülle mit geringem Transmissionswärmeverlust. Die notwendige Stromversorgung wird über eine großflächige PV-Anlage auf der obersten Dachfläche abgedeckt, der Überschuss wird in einen angemessenen Batteriespeicher für den Abend- und Nachtbetrieb gepuffert, der Überschuss ins Netz eingespeist.

Die Fenster-Fassaden sind als Holz-Pfosten-Riegel-Fassaden konzipiert, in welche die Holz-Öffnungs- und Lüftungsflügel eingesetzt werden. Ein Lamellengitter mit integriertem Insektenschutz in den Lüftungsflügeln schützt vor Einbruch und anderen nächtlichen, ungebetenen Gästen. Die außenliegenden Halteleisten sind schmale, tiefe Holzprofile, die die Fassade rhythmisieren, Schatten werfen, der Fassade Plastizität geben. Die natürliche Materialität erzeugt eine warme und einladende Atmosphäre.

Barrierefreiheit

Alle Außenflächen und Gebäudeeingänge sind barrierefrei erschlossen. Ein Aufzug, der alle Ebenen miteinander verbindet, garantiert stufenlosen Zugang zu sämtlichen Räumen und Bereichen.

Sicherheitsmaßnahmen

Das Sicherheitskonzept umfasst mehrere, redundante Rettungswege. So führen zwei Treppenhäuser aus den oberen Geschossen direkt nach außen und gewährleisten im Notfall einen schnellen und sicheren Fluchtweg. Die Treppenhäuser können über interne Türverbindungen erreicht werden, ohne das Atrium durchschreiten zu müssen. Selbstverständlich kann die Komforttreppe im Atrium ebenfalls als Rettungsweg fungieren, wenn dieses rauchfrei ist. Die Entrauchung erfolgt über die öffenbare Verglasung über dem Atrium, gemäß dem System „Nachtauskühlung“. Rauchabschlusstüren mit automatischer Offenhaltung gewährleisten die Schottung der einzelnen Schutzbereiche.

Pausen- und Freianlagenkonzept

Die Gestaltung der Außenanlagen ist geprägt von der Weitläufigkeit des Schulhofes, des alten Baumbestandes und den bereits vorhandenen Sport-, Spiel-, Kletter- und Verweilangeboten. Diese werden im Zuge des Neubaus punktuell ergänzt.

Insgesamt wird das Gelände subtil von Sträuchern heckenartig geschlossen, um eine räumliche Begrenzung zum öffentlichen Raum entstehen zu lassen.

Am Haupteingang entsteht eine Platzfläche, die teils neben, teils unter dem Gebäude liegt, es finden sich hier unterschiedliche Sitzmöglichkeiten, schattenspendende Bäume, genug freie Flächen, um mit Fahrrädern, Scootern, Rollern oder zu Fuß anzukommen, sich zu treffen.

Ruhender Verkehr und Müll

Die Stellplätze für PKWs verbleiben an Ort und Stelle wie bei der jetzigen Nutzung. Gleiches gilt für die Müllunterbringung.

Die Fahrradständer für die Schüler werden in unmittelbarer Nähe zum Haupteingang neu angeordnet und mit feststehenden Veloständern ausgestattet.